海の祭レポート

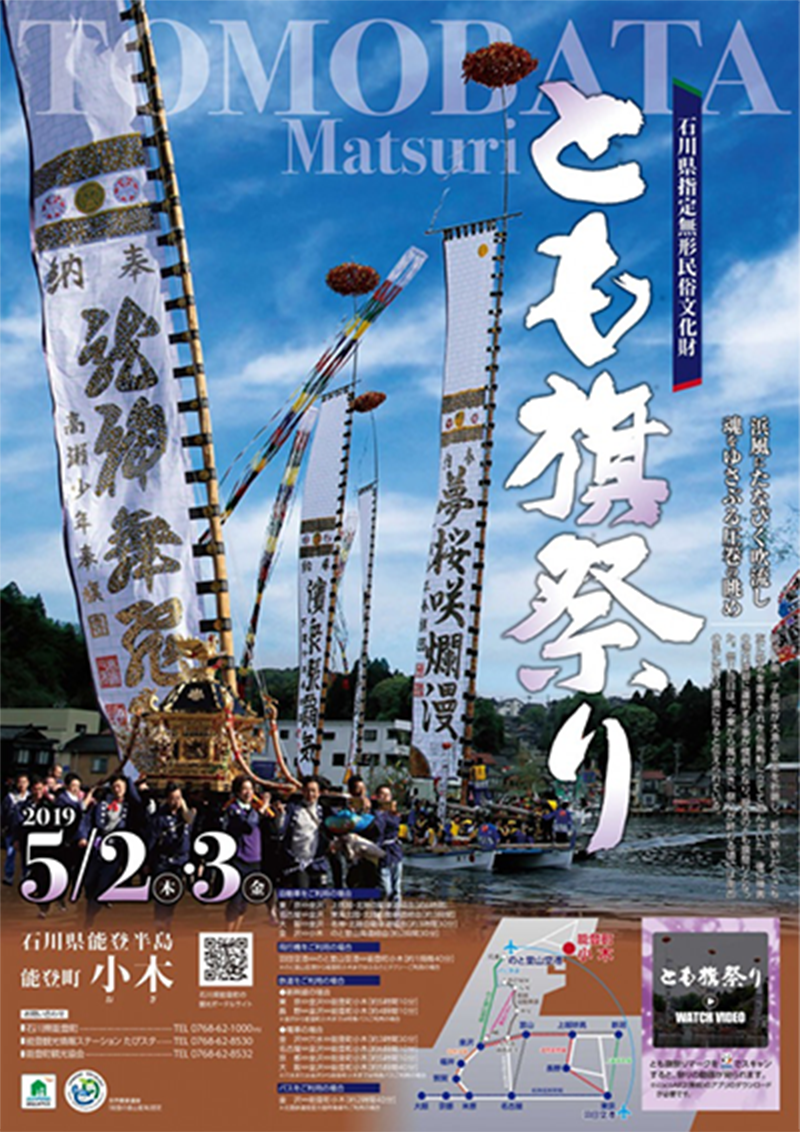

とも旗祭り(石川県能登町) 開催日:毎年5月2日、3日

とも旗祭りは、石川県能登町の小木漁港にて行われる御船神社の春の例大祭。豊漁祈願・海上安全を願います。約800枚の紙を継いだのぼり旗(全長30m)を立てた9町会の9隻が小木港周辺を巡航。スルメイカ漁等が盛んな能登ならではの海の祭りですが、近年は漁業が衰退し、地域から若者も少なくなっているとのこと。今回は、実際に祭りに参加しながら、これからの祭りを担う地域の方や高校生たちに話を聞いてみました。

とも旗祭り2019のポスター

石川県に入り、金沢から車で能登半島を北に上がっていき、能登町に到着すると、目の前には青くて大きな海が広がっていました。そん感動も束の間、能登半島の東端の小木漁港に到着すると、突然目の前に巨大な「旗」が現れます。想像よりも遥かに大きなスケールに驚く間もなく地元の方の厚意で特別に漁船に乗せてもらえることになりした。

とも旗祭りは、御船神社の春祭りとして毎年5月2日3日に行われます。2日の早朝4時、ふれ太鼓が地区内を周り、祭りの始まりを告げます。6時過ぎには、巨大な「とも旗」を掲げた9隻が出航し、周辺を巡航していきます。3日も2日同様に早朝から行い、8時頃からは神輿も町内を回ります。15時頃になると、神輿は町内を回り終えて、イカ釣り漁船を先頭に神輿を乗せた御座船と9本のとも旗を連結させて、港を巡航します。17時過ぎに着岸し、神輿も神社に還って終わります。

この祭りで、目がいくのはなんといってもの巨大な「とも旗」。このとも旗について詳しくお話を伺ってみました。

東京からきた学生と話す灰谷さん

全長30m、紙の部分だけで20mはある「とも旗」。紙である、ということは一度使うと痛んでしまうので、毎年新しいものをつくる必要があるということです。大変な手間、大変な労力を必要としますが、地域の方々はこれを誇りにしています。この「とも旗」、もとは明治中期に子どもが紙の旗をつくり小舟に立てたことを始まりとのこと。年月を経て、地域の人々の創意工夫によって、今の巨大な旗となっていったそうです。

大きさとともに、そのデザインも秀逸なとも旗。貼り合わせた1枚1枚の継ぎ目がわかるようになっており、その上から勇壮な筆文字が踊ります。1枚1枚に込められた地域の人びとの想いが伝わってくるような圧倒的な存在感です。

手作業ということは、祭りに到るまでの準備期間、紙を貼り合わせていく地道な努力があるということ。かつては地域の子どもたちがやっていた作業ですが、今は大人が手伝っています。祭りをめぐる現在の地域の状況についてもお聞きしました。

能登半島の先端に位置する能登町。交通の便が悪く、地域の産業も厳しい状況で、10年で2割ずつ人口が減っていっているのが現状です。役場職員の灰谷さんは「このような状況なので、地域の中でできなくなることが増えていくのは慣れてはいるんですが、もし祭まで無くなるとなると心のダメージは大きいでしょうね。」と話します。もし祭りまでなくなったら地域のつながりまでなくなってしまうのではないか…、そんな漠然とした、しかし差し迫った不安を地域は抱えています。

ただ、新たな繋がりづくりも始まっています。東京大学から地域インターンとして学生を受け入れて、祭りにも参加してもらっています。毎年訪ねてくる学生を「おかえり」と迎えるのが地域にとっても励みになっています。こうした「関係人口」をつくっていく取り組みが地域に新たな風を吹き込むきっかけになるかもしれません。

とも旗をたてた9隻が湾内をまわる

そんななか、祭りに参加していた地元の高校生の瀧くん、松本くんに話を聞いてみました。「俺らがやらないと祭りが廃れてしまう」、他の同級生はほとんど祭りに参加していないなか、圧倒的当事者意識を持った彼ら。小さい頃から出ている祭りに対して、自分の一部であるような「愛着」を感じました。とも旗をなびかせて悠々と海をゆく船に響く彼らの力強い太鼓。

一心に打ち込む彼らの姿は、単純にかっこいいのです。自分が生まれ育った場所に「晴れ舞台」がある、胸を張って誇れる「地元」があるというのは羨ましいとさえ思えます。大学進学や就職で地域を一度離れるかもしれませんが、「海に関わる仕事に就きたい」というのは、まさにこの地域が育んだ郷土意識でしょう。これほど熱い思いをもった彼らが、今後どうやったら地元の祭りに関わり続けることができるのか、そして彼らのような次世代の後継者をどうやって増やしていけるのか、考えさせられました。

偶然お邪魔することになったお祭りでしたが、まずはやはり「旗」のスケールに驚きました。そして、ただ大きいだけではなく、そこに地域の方の想いが詰まっていることに感銘をうけました。ただ、過疎高齢化が進み、すでに担い手不足が現実のものとなっている地域には何らかのテコ入れは必要だと感じました。すでに東京大学の学生も入っていますが、祭りを開き、外の人でも祭りに愛着を持ってもらい、祭りに関わってもらう「関係人口」をいかに増やせるかが大事になってくるのではないでしょうか。例えば、祭りの象徴である「旗」をいろんな人の手でつくってもらうようなワークショップを行うというのもありでしょう。また、地域としてはイカ漁が盛んでその話もすごく面白かったので、生業と祭りを絡めた企画があると関心を持ってもらいやすいかなとも感じました。

突然の訪問となりましたが、地域の方にとても暖かく迎え入れてもらいました。コーディネートをしていただいた役場の灰谷さんに本当に感謝です。ありがとうございました!

『Mission for 能登』まつり イベントレポート

場所:いしかわ百万石物語 江戸本店

毎年5月に行われる石川県能登町の「とも旗祭り」。800枚もの紙で作られた巨大な「と…

海の祭広報講座オンライン2020開催レポート~自分たちの祭りは自分たちで発信する~

オンライン

コロナ禍でもできる祭りのサポートは何か。2020年度「海の祭ism」プロジェクトが考え…

海の祭大会議 in 日本財団2019 開催レポート

海の祭大会議(日本財団ビル)

日本全国の「海にまつわる祭の担い手」が集結して交流する、日本初の試みが「海の祭…

生者と共に精霊が海を泳ぐ日

琴浦精霊船行事(新潟県佐渡市琴浦)

「琴浦精霊船行事」は新潟県佐渡市の無形文化財で、琴浦地区で毎年行われている盆行…

江差の1年はこの日のために 祭りがつくるまちの団欒

姥神大神宮例大祭(北海道江差町)

北海道江差町で毎年8月9,10,11日に開催される姥神大神宮渡御祭は、北前船によりも…

城下町に現れる絢爛豪華な水上アリーナは10年先を常に見据える

ホーランエンヤ(島根県松江市)

ホーランエンヤは、10年に1度行われる松江城山稲荷神社の式年神幸祭の通称。国宝の松…